建议安乐死入民法典,这里有关于安乐死的一些观点

编辑:羊说鱼乐 2019-04-22 14:34:59 国内 43北京时间四月二十二日消息。据媒体相关新闻报道了解到,关于安乐死的政策,此在此次的十三届去哪国人大常委会的第十次会议上进行了调整,对于民法典人格权编草案进行分组审议。

列席会议的全国人大代表李杰、马一德建议,“安乐死”写入民法典人格权编。

李杰说,“重度癌症患者到了晚期的时候实际上就是镇痛,往往人到最终没办法治疗的时候就是癌痛。每当逢年过节的时候,有很多老同志找到我,希望我们能给他一点麻醉药品镇痛,但是麻醉药品必须要经过医生才能给,可是医生也不敢给,怕担责任。给了就违法,医生给了,万一病人死了,就找麻醉医生的责任,麻醉医生担不起,而真正的患者在这个时候只想安乐死,实际上就是给予镇痛,而现在人格权里没有这一条,我认为应该有安宁疗法或者是姑息疗法。人的最终尊严应该受到保护”。

草案规定“自然人享有生命权,有权维护自己的生命安全和生命尊严。任何组织或者个人不得侵害他人的生命权”。马一德建议,该条款增加关于安乐死的规定,条文设计如下:“经医学界定,无法救治且无法减轻病痛的完全民事行为能力人有权依法自主决定实施安乐死,任何组织或者个人不得欺诈、利诱、胁迫自然人实施安乐死。自然人同意实施安乐死的意思表示应当采取书面形式,经相关主管部门审核批准,由取得安乐死资质的医疗机构予以实施,自然人同意实施安乐死的意思表示可以随时被撤销或者撤回”,“任何组织与个人应当依法严格执行安乐死,侵害他人人身权益及人格尊严的,受害人及其近亲属有权请求侵权人支付医疗费、丧葬费和精神损害赔偿等合理费用,构成犯罪的,依法追究刑事责任。”

相关阅读

按需死亡:安乐死是否已经走得太远了?

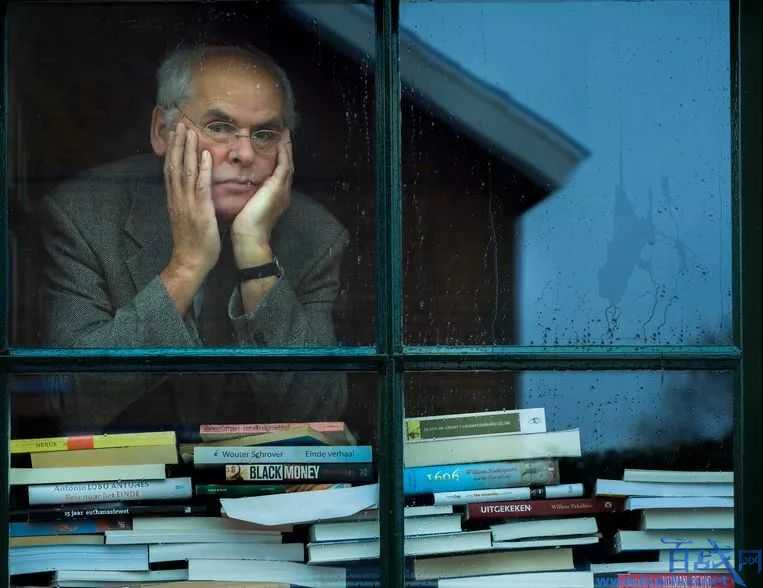

如今这个世界,人们可以更轻易地选择死亡时间和方式。但世界安乐死之都的医生们开始忧虑随之而来的后果。

去年,荷兰一位叫伯特·凯瑟(Bert Keizer)的医生被请上门,为一位垂死的肺癌患者结束生命。凯瑟和协助的护理赶到时,看到大概35个人正围在这位濒死之人的床前。近日在阿姆斯特丹和凯瑟见面时,他告诉我:“他们喝着酒,大声哭笑。喧闹不已。我当时在想:要怎么从这群人中挤进去呢?但那个男人很清楚要做什么。他突然说道,‘好了各位!’然后大家都懂了,陷入了沉默。小孩被带出房间,我给他注射了药物。我本可以吻他,因为我不知道要怎么结束这个聚会。”

凯瑟是临终诊所(Levenseindekliniek)记录在册的约60位医生中的一位。该机构将愿意施行安乐死的医生与请求死亡的病人相匹配,2017年给约750人实施了安乐死。凯瑟在学医前是一名哲学家,对他来说,安乐死的普及标志着一个新时代。他说道:“史无前例地,我们创造了一个可供人们走向死亡的空间,这个过程中他们能被我们触碰,置身于我们中间。这和你趁着妻子外出购物、孩子上学时,选择在书房上吊的自杀方式截然不同——这是最恐怖的方式,因为伤口永远不能愈合。你作为一个人,就意味着和他人有所联结。我们已经找到了一种可被容忍的方式来切断该联结,不是通过自然死亡,而是自愿了断。这件事很特殊。”

这件“特殊”的事情实际上已屡见不鲜。在荷兰,似乎大家都有认识的人选择安乐死,而凯瑟口中那种刻意安排的“永别”也已司空见惯。当然,对于我们人类可以自行选择各种死法的观念,荷兰比其他任何地方都要认同。但带来的长远后果也逐渐清晰可辨。荷兰在很久之前就已将安乐死合法化,因此足以看出该举措能带来什么后果。数十年来,临终专家一直是该国自由改革的旗手,因此凯瑟也可能是我们死亡的见证者。

2002年,海牙议会合法化了对遭受“无法忍受的痛苦且好转无望”的患者进行安乐死的行为。自此,安乐死和密切相关的协助死亡(即一个人协助另一人自杀)开始得到了比利时和加拿大的拥护。而在许多国家,例如英国、美国和新西兰,尽管并未提上国家法规,但公众舆论向赞成一边倒。

安乐死之势似乎无法阻挡。2015年,哥伦比亚进行了合法化,2017年,澳大利亚维多利亚州也加入其中。西班牙可能是下一个将医生协助死亡行为合法化的国家。在美国,六分之一的人(大多数居住在加利福尼亚州)所居住的州都将其合法化了。而瑞士作为全世界首个拥有协助死亡法律的国家,外国人也可在此请求安乐死。

如果西方社会继续跟随荷兰、比利时和加拿大的脚步,那么在数十年之内,安乐死将很可能成为众多死法中最普遍的选择,任何觉得生活难以忍受的人都可主动索求一种“终结生命”的毒药片。对于许多老兵来说——这群二战后出生的人现已头发花白,曾力争堕胎、避孕合法化——自己选择时间体面而逝是国家应该给予和落实的一项权利。当这一代人进入终年,人们开始前所未有地质疑起“不论一个人的身体状况如何,生命是宝贵的”这一观念。

在全世界首开先河的荷兰,也发现了安乐死合法化尽管可能解决一项道德难题,但也招致了更多问题——最重要的是,该举措的边界应该如何界定。过去几年中,一个由学者和法律学家组成的、规模较小但影响较大的团体发出警告,这可能会导致“滑坡效应”(slippery slope):给癌症晚期患者提供的解脱之法,已扩大延用至有可能再活数年的人们身上,比如肌肉萎缩症患者或花甲之年的痴呆病人,甚至是患有心理疾病的年轻人。

在这些怀疑论者中,最著名的可能是西奥·波尔(Theo Boer),他在坎彭神学大学教授伦理学。2005到2014年间,他是五个地方审查委员会之一的成员,这些委员会会审核每一例安乐死,若发觉有任何不合规范之处,即将该案例移交至检察官(每个审查委员会由一名律师、一名医生和一位伦理学家组成)。

最近的官方数据显示,荷兰国内对于安乐死前景的质疑已经影响了医生施行安乐死的意愿。2018年11月,卫生部发布了该年前9个月的案例数量,同期相比2017年减少了9%,是2006年以来的首次下滑。在相关迹象显示法律氛围更加严峻后,司法部随即宣布了首例因执行安乐死失当而起诉医生的案件。

至于说安乐死在荷兰是否已达巅峰,这还为时过早。同样,如果协助死亡被视作泛滥之举,对于正让其变得更方便的其他国家来说,是否会因此踌躇不前还不好说。但重要的是,除了伯特·凯瑟的强烈倡导(他非常欢迎此种“滑坡效应”),外国议员及伦理学家正征求波尔更加客观的看法,因为他们正在考虑修改本国法律。正如波尔向我阐明的那样:“当我给葡萄牙、冰岛或其他地方的人看这些数据时,我会说:‘好好看下荷兰吧,因为20年后你们国家可能就是这样。’”

波尔说:“最初将安乐死合法化,是因为人们想要更好地处理最让人心碎的状况——各种着实恐怖的死法。但法律实践层面发生了重要改变。我们发现有些后果比想象得要严重,我们已开始采取行动。”

伯特·凯瑟在1984年施行了他的首例安乐死。那时,他还是一家护理中心的医生,在病入膏肓的患者请求下结束其生命。尽管当时罕有指控,但该行为实属违法。当安东尼乌斯·阿尔伯特斯(Antonius Albertus),这个因肺癌而濒死的退休制鞋匠,请求把他从苦痛中解脱出来时,凯瑟发现了自身的两面性,一面是遵纪守法的医生,一面是利他主义者,而这两面相互矛盾。

凯瑟告诉我:“安东尼乌斯并非处于疼痛之中,但他经历着肿瘤学家们熟知的那种衰竭,折磨人的衰竭,我眼见着他在我面前萎缩。”后来,凯瑟选择了利他主义的那一面,因为他在11岁时曾目睹母亲深受肝病折磨而死。他给安东尼乌斯注射了40毫克的安定药,这足以使他陷入昏迷,然后给他注射了抗呼吸药物来终结他的生命。

凯瑟曾报告手上一起非正常死亡案例,但之后未被调查,且职业生涯也并未如他所惧的那样遭受不利影响。但当我询问是什么促使他违反律法、背弃生命存续的原则(这条原则定义了希波克拉底时代以来的医学伦理)时,凯瑟拂去我肩头一只不请自来的蜘蛛后,这才答道:“这其实是种自私。如果面临那种状况、寻求死亡的是我,我会想要人们听听我的话,而不是听他们说‘这是法律或圣经明令禁止的。’”

过去数十年里,《圣经》的影响力正日渐消减,这位给安东尼乌斯带来沉睡的年轻医生已得到了法律的支持。荷兰人习惯于新法律之时,选择安乐死的人数开始急剧上扬,2007年还不足2000人,到2017年已接近6600人。(据测算,大约有同样数量的安乐死申请因不符合法律规定而被拒绝。)同样,在2017年,大约有1900位荷兰人自杀,而因姑息性镇静药物死亡的人数达到了惊人的32000人。理论上来说,这些人已屈服于疾病,被生理不适紧紧裹缠,但实际上通常死于无意识状态下的脱水。总的来看,2017年,荷兰远超过四分之一的死亡都是人为之举。

为何安乐死在2007年后更为普遍?原因之一在于符合条件的范围扩大,而法律关于“不可忍受之痛苦”的关键定义也开始放松。同时,表示担忧的呢喃也逐渐渗透而出,甚至在极为正式的荷兰公众辩论厅中,该声音愈加响亮。关注点集中于和安乐死密切相关的两个议题,即老年痴呆和意志自由。

许多荷兰人都会提前写好嘱托,表明若之后精神状况恶化到一定程度(比如没办法认出家人),不论本人是否改变心意,都将被安乐死。但去年1月,一位叫伯纳·范·巴尔森(Berna Van Baarsen)的医学伦理学家从审查委员会辞职而引发了轰动,因为她反对安乐死越来越常用于老年痴呆患者身上的现状,认为不能仅基于一份患者神志不清后无法确认的书面嘱托就如此施行。她告诉《荷兰忠诚报》(Trouw):“要确认病人正处于不可忍受的痛苦之中从根本上来说是不可能的,因为病人没办法亲口说明。”

范·巴尔森的顾虑在荷兰首例失当操作的安乐死案例中得以体现,现下检察官正准备起诉。(另有三起案例正在调查中。)该案涉及一位老年痴呆患者,此前曾要求在“恰当的时机”结束其生命。但当她的医生认为情况已然如此时,她进行了反抗。她在最终被注射致命药物之前,被迫服药且被家人按住。执行注射的医生身份未知,她宣称自己是无罪的,只是满足患者需求,因为患者自身无完全行为能力,因此死前反抗与本案例无关。不管她的辩词基于何种法律依据,都改变不了那一幕必然是无法言说的惨状。

事前嘱托的潜在问题在于,这将一个非理性个体视为原先理性个体的附属品,从根本上将一个人劈成两个对立体。许多医生目睹患者适应了之前自认为无法容忍的境地后,开始质疑一个人能否准确预测在自身情况恶化后想要些什么。

在安乐死愈加普遍之时,另一来自社会领域的冲突也随之渐显。当个人权利和保护生命的社会义务彼此冲突时,这个问题就显露出来了。艾格尼丝·范·德·海德(Agnes van der Heide)是鹿特丹市伊拉斯谟医学中心医学护理及临终决策方面的教授,她解释道:“最成问题的是安乐死申请,因为这基于患者的自由意志,他们会因此跟医生说‘你无权判断我要不要死。’”她认为,战后出生人群身上显露的这股强烈冲动,会持续至年轻一代。“因为对于年轻人来说,意志自由是他们思考的首要准则。”

在安乐死问题上日渐加大的意见分歧,在审查委员会的决议中也能窥得一二。以前,只有那种身患绝症、病入膏肓且心智健全的患者提出的申请才会被同意,而现在委员会成员更不容易达成共识。范·巴尔森辞职后,抱怨委员会“越来越看重法律争论,而在某些案例中终结生命之举是否为善行的道德问题可能会被忽略”。

在这个愈加暧昧的新环境里,最近安乐死数量的下降并不奇怪。一些医生已经选择退出,既怕引起检察官的注意,也厌倦了公众日渐牢固的认知——认为他们是无须解释的体面死亡的提供者。对于荷兰的社区医生来说,倘若流露出一丝一毫的不情愿,那些坚决要求安乐死的患者便会憎恨不已,这也成为工作中最让人不快的方面之一。

西奥·波尔告诉我:“去年冬天最冷的那几周里,我一个医生朋友的年迈患者对他说,‘我要求在这周进行安乐死,你保证过的。’我的朋友答道,‘现在户外温度零下15度。你拿瓶威士忌,在自己的花园里坐着,明天早上我们会去找你,因为我无法接受要我对你的自杀行为负责。’”他说,以前这个医生施行安乐死的频率约为一年三次,现在已经不做了。

波尔虽然在2002年支持当时的安乐死法律,但现在已后悔这样做,因为该法律并未规定患者接受安乐死时必须心智健全,且如有可能,患者应该自行施用致命剂量的药物。若医生施行安乐死的对象时日还多,波尔也很担忧这会给医生造成心理影响。“如果是给癌症晚期患者进行安乐死,那么你知道即使自己的决定有问题,患者也时日无多。但如果他本可能再活几十年,那你心里总会想,也许他们本可以在生活里找到新的平衡。”

2016年11月,蒂尔堡市的一对夫妻,莫妮科·德·古耶和伯特·德·古耶(Monique and Bert de Gooijer),因为自己的儿子埃尔科(Eelco)出了名,当时地方报纸《Brabants Dagblad》用了一整版报道埃尔科选择安乐死的事情。埃尔科38岁,喜欢黑色幽默,肥胖且患有严重的心理疾病。这是安乐死对象为心理疾病年轻患者、备受瞩目的首批案例之一。该报纸收到的数百条评论中,大多数表示支持。最令德·古耶夫妇印象深刻的评论来自一位女性,她的女儿在某天出了家门,拿着空瓶去了商店,然后走到了一列火车面前。当我和伯特一起坐在莫妮克家的客厅里时,她告诉我说:“她很羡慕我们。因为她不知道女儿为什么自杀。她说,‘你们要是有疑问,至少还能问问埃尔科。我却得不到回答了。’”

私下或是秘密进行的自杀行为,都会遗留一堆烂摊子。即使自杀计划顺利进行,也会给别人留下了尸体。公开讨论的安乐死则可以缓冲甚至避免掉大部分此种伤害,而我在与德·古耶夫妇会面之前,从没认真考虑过这一点。我这才感受到自杀和安乐死之间存在的讽刺意味。自杀尽管伴随高失败率及相关伤害,但在几十年前就被欧洲视作合法。而安乐死带来的后果明显更温和,至少更加可控,但在大多数国家仍被视为非法。

且不论终结一条生理健康的年轻生命的行为是否透露出荷兰人对于人类幸福的见解,埃尔科·德·古耶的死亡并未给某个列车长或在运河边钓鱼的周末旅行者带来心理创伤。他在长久的思考和与家人商议之后,才选择了安乐死。在殡仪员前来给他量尺寸,好准备一个超大的棺材时,他还开怀大笑。他得以和每个深爱他的人致以最后的告别。莫妮科和伯特一再向我保证,他是在平静中离世的。对于这种“自杀”,也许有个能为各方接受的词语,就称其为一致同意吧。

莫妮科实事求是道:“你试图让你的孩子开心。但是埃尔科这辈子都不开心。他想要摆脱这种折磨。死亡是唯一的途径。”安乐死合法化时,埃尔科正好达到法定年纪。经过精神病医生多年的检查,给出多次诊断和各种无效疗法之后,埃尔科开始找上蒂尔堡市的医生以求结束生命。

安乐死被视为一项基本的健康服务,所有市民月付的保费中都包含此服务。但医生有权拒绝施行安乐死。不同于其他任何医疗程序,成功的安乐死案例没办法让你以观后效。少数医生因此拒绝施行,其他医生则是因为宗教不安。有些人就是没办法接受他们必须终结他人生命,因为他们入行的初衷是为了救人。

据临终专家艾格尼丝·范·德·海德称,那些从原则上反对的人只占该职业的一小部分,可能少于8%。安乐死申请不存在统一反应的原因在于,医生的个人观点通常起着关键作用,比如对于“不可忍受的折磨”的定义。在荷兰,医生被请求做出终结生命的决定,这是最为严肃而重大的干预,而这一行业力求规范对所有不测事件的反应,奇怪的是,该决定取决于反复无常的人类良知。

被荷兰医生普遍拒绝的一类安乐死申请,通常涉及心理疾病患者,他们对死亡的渴望可被解释为一种可治疗的心理疾病,比如埃尔科·德·古耶。埃尔科曾被两位蒂尔堡市的医生拒绝。其中一位因为身怀六甲而不愿施行。绝望之中,埃尔科向临终诊所求助。该机构凭借其对安乐死的意识形态责任和专业的医生队伍,在扩大安乐死范围方面做出了巨大贡献。其中一个团队在2016年11月23日结束了埃尔科的痛苦。该诊所另一团队在去年年初对一位叫奥雷利亚·布鲁(Aurelia Brouwers)的年轻的心理疾病患者施行了安乐死。

理想的安乐死是个包含三个支撑的结构:患者,医生和患者深爱的人。在埃尔科·德·古耶的案例中,这些支撑是牢固且相互支持的。埃尔科的离世是在充满同情、谨慎的环境里完成的,且细致考虑到了所有相关人员的情绪。难怪荷兰自愿终结生命协会(NVVE)将此标榜为安乐死范例。

和德·古耶夫妇告别后,我向北驶去,穿过绵延数公顷的苗圃,绕过特斯拉在欧洲的工厂,前往参加NVVE组织的会议。NVVE是临终诊所的母机构,有170000名会员(比任一荷兰政党人数都多),并运转公共会议项目,是荷兰最有影响力的利益集团之一。众人皆知,精神科医生反对给精神病人施行安乐死,当天会议旨在解决这一问题,努力消除精神科医生对给年轻精神病患者(如埃尔科和奥丽莉亚)施行安乐死的强烈异议。

位于德里贝亨郊区的会议中心坐落于高大的针叶林和蜂箱之中。我赶到时,有人给了我一杯咖喱南瓜汤,而演讲厅里的会议正井然有序地接近尾声。会议主题为“经心理疾病患者请求之终结生命指导原则”。结束时比日程表晚了正好三分钟,死亡方案的荷兰制定者们开始享用茶歇。

我在阿姆斯特丹很偶然地碰见了第一个NVVE成员。这位70岁左右的女性曾目睹母亲死时生理失禁、心理失常,因而签署了一份事前嘱托,要求当她痴呆或失禁时被给予安乐死。这些情况正是目前安乐死争议的核心问题,因为许多六七十岁的人都想要摆脱父母曾饱受过的这种折磨。在阿姆斯特丹,我向她提到许多医生不愿对心理不健全者施行安乐死。她火冒三丈地答道:“任何医生都没有权利决定我的生命何时结束。”

NVVE组织的所有会议中,完全看不到穷人、虔诚基督徒和荷兰颇有规模的穆斯林少数群体成员。伴随着荷兰自由主义的超理性精神(正是这种精神使得荷兰一马当先地在毒品、性、色情等方面进行法律改革),荷兰安乐死的场景也散发出中上层阶级特权的强烈气息。

喝咖啡之时,我被引见给临终诊所主任史蒂文·普利特(Steven Pleite)。我们去了户外,沐浴在10月初的阳光中,他描述了想要达到的“心态转变”。普利特斟酌道,他希望医生在以后面对“最复杂的安乐死,像心理疾病和痴呆这类”病人提出的要求时,能更加自信地提供服务。他补充道,这种转变不是经由修改法律,而是通过一种“多年积累而成的......接纳”。我问他是否理解那些拒绝施行安乐死的医生的顾忌,因为他们是为了拯救生命而从事该职业的。他答道:“如果境况不可忍受,且毫无改善希望,那么安乐死是一种选择。这种情况下如果不帮助这个人,(对于医生来说)几乎是不道德的。”

2012年,临终诊所成立。此后,普利特和保险公司计算就每例安乐死将给诊所支付多少费用。现下的数目是3000欧元(约合22892元人民币),就算申请者临阵退出,这笔钱也得支付给诊所。我向他建议道,相较于花一大笔钱把穷困且不事生产的患者养在疗养院,保险公司肯定会倾向于一次性付掉安乐死的费用。

普利特显得很受伤,也许我把冷嘲热讽的论调带到了这段本该更崇高的讨论中。他答道:“我完全不同意你说的这些。这不是钱的问题......这有关同理心、道德和同情心。”他再次重申推动各地死亡权利运动的信条——“无须受苦,对此我深信不疑。”

但并非所有计划好的死亡都同于伯特·凯瑟或德·古耶一家的经历,而在安乐死带来的积极整体氛围里,这点很容易被视而不见。我了解得越深入,就越觉得安乐死在给生命画上值得称颂的句号时,似乎更可能将生命本身变得廉价。我尚未意识到的另一点是潜在的附加伤害。在带有微妙契约性的安乐死事件中,存在各式各样的苦痛。

在安乐死虽为非法但可容忍的时日里,施行安乐死的医生有义务征求申请人亲属的同意。出于对个人意志自由、病人与医生之间保密性的担忧,及在保护弱势人群不受粗心大意的亲属耽误的完全合理考虑之下,该项义务并未写入2002年合法化安乐死的法律中。

这项法律的细节对于兹沃勒镇的摩托车销售员——中年的马克·维尔德(Marc Veld)来说,却是极大的痛楚。去年春天,他开始怀疑母亲玛丽克(Marijke)正计划安乐死,但一直没有机会向她的医生解释,为什么在他看来母亲的痛苦既非无可忍受、也非无望改善。6月9日,医生打电话给他:“很抱歉,你母亲在半个小时前过世了。”

马克给我看了一张他拍的玛丽克躺在棺材里的照片。她的白发经过精心梳理,殡仪美容师给她的脸上涂了粉底,显得光滑平整、容光焕发。她的双手之中放了一封马克写的信,会随她去往地下。这封信里详细描述了他的痛苦、怨恨和愧疚之感。

毫无疑问,玛丽克76年的人生里,大部分是在痛苦度日。1941年,荷兰东印度群岛被入侵后,她出生于一个日本集中营,在荷兰度过了不幸的成年期。但荷兰医生并不因抑郁症而施行安乐死,就算主张死亡权利的极端分子认为应当如此。因此,抑郁或孤独人士为通过安乐死申请,往往强调生理病痛。西奥·波尔在审查委员会任职期间,曾遇到几个案例,患者的“死亡意愿先于生理疾病......有些患者很高兴能通过生理原因申请安乐死,但根本原因更为深层”。

在玛丽克的案例中,生理原因是肺病末期,但马克告诉我,她自己加剧并夸大了病情。她中断了也许能延缓病情的理疗;每当家庭医生来访时,她都大肆抱怨呼吸短促,“像一袋土豆”重重倒下。马克冷冷道:“为了确保可以安乐死,得先上个表演班。”

令他深受折磨至今的是,他母亲本有希望延缓病情,但却选择了死亡。“如果她得了癌症,疼痛不已,只剩最后三个月可活,我会很高兴她选择安乐死。但事实是她至少可以再活几年。”

个人意志自由权的捍卫者会说,马克不应干涉母亲的死亡,但他的愤怒之下潜藏着作为儿子却无力做点什么的悲痛欲绝。玛丽克的安乐死完全合乎法律,也不会引起审查委员会的警告,但同时也无视了她与其他人的联结。

尽管采取了种种措施以防安乐死申请者受到操纵,但若有亲属参与决策,仍无法完全避免。这一点正是我从比利时法语区瓦隆尼亚的家庭医生案例中发现的。

至于这位家庭医生,我们姑且称其为玛丽·路易斯(Marie-Louise)。她自称是个理想主义者,使命是“关心,关心,关心”。2017年,她的一位中老年男性患者被诊断为痴呆,并签署了嘱托以在情况恶化时申请安乐死。但随着心理状况的变化,他的决心也开始动摇,而这惹来妻子的不满,她成了丈夫死亡问题上的福音传道者。玛丽·路易斯说:“他绝对转念过20次。我看到了她施加的压力。”

为了诠释这位女性的情绪爆发,玛丽·路易斯从书桌前站起来,走到文件柜前,装出一副怒不可遏的妻子形象,紧握拳头喊道:“要是他勇敢点就好了!懦夫!”

多数医学伦理学家会赞成玛丽·路易斯拒绝向被施压的患者施行安乐死。去年夏天,当她外出度假时,她相信已经说服了病人不去申请安乐死。但她没有考虑到自己的同事——一位支持安乐死的医生。度假回来时,她发现这位同事已经给她的病人施行了安乐死。

该事件发生数月后,我前去拜访玛丽·路易斯,当时她仍对此困惑不已。同马克一样,愧疚是一个原因。如果她当时没有离开,她的病人会不会还活着?现在她正计划离开这个行当,但还没有正式公布,以防造成其他病人的不安。她说:“我怎么能再待下去?我是个医生,但却无法保证最脆弱的病人的安全。”

许多人深爱的人曾被安乐死,对于他们来说这个过程可能是满意的,甚至是鼓舞人心的,但给其他人带来的是伤害和内心冲突。伯特·凯瑟正确地指出,自杀行为会给家人朋友带来可能永远无法愈合的伤痛。但自杀是种自我驱动和实施的个人行为,其力场是有限的。相比之下,安乐死则是社会产物。如果出了错,那么对所有人来说都是错的。

尽管安乐死在法律和文化层面上来看不再稀奇,但仍属社会所能容忍的最陌生的行为之一。仅遵守法律细节还不够,还需各相关方就发生原因及目的达成一致。若无法就这些基本动机达成共识,安乐死就不能成为同理心、道德及同情心发挥作用的地方,而仅仅是人们生活中挥舞的铁棒,其后果是无法撤销的。

两年前,荷兰卫生部和司法部联合发布了一项关于“完整生命”药品的提案,所有70岁以上的人都有接受致命毒药的权利,这样一来,医生就完全被排除在外。后来,荷兰联合政府政治的分散性使得提案止步不前。但我采访过的医生和临终专家都希冀立法机构能在适当时机,向议会提交此类完整生命法案。

假设生命完整药品能加以合理控制(这是个非常大的假设),我采访过的很多医生可能并不会泱泱不服;这能让他们重新开始拯救生命。尽管有些安乐死申请者会对拒绝他们的医生恼怒不已,但实际上他们并不愿意自行了断。在荷兰,主动结束生命的申请者有95%都会请医生代为动手,而非自己喝掉毒药或注射点滴。在一个以拒绝权威人士为傲的社会里,当涉及死亡时,每个人还是会去找“妈妈”。

就连那些十分担心滑坡效应的人看来,对于绝症之人,自愿安乐死也可能是件好事。自愿选择死亡时间的原则可以被纳入护理框架之中。对在斟酌安乐死立法的国家来说,问题是该举措是否会不可避免地扩大。正如艾格尼丝·范·德·海德承认的那样,这种情况下,死亡最终将“拥有不同的意义和看待方式”。很多荷兰人会争辩,尽管存在种种摇摆不定,但这一进程不可逆转。